Древняя индийская цивилизация

Особенность индийскойцивилизации

Города и поселения

Проблемы этногенеза

Основные занятия населения

Язык и письменность

Упадок Хараппских городов

Образование государств в долине Ганга

Освоение долины Ганга

Возникновение государства

Социальная структура индоариев

Общинно - кастовая система

Северная Индия в середине I тысячелетия до н.э.

Империя Великих Моголов

Англичане в Индии (XVIII - середина XIX в.)

Заключение

Изучение древней Индии представляет большой интерес для исследования не только собственно Индии, но и исторического процесса в целом, ибо позволяет на примере одной из крупнейших стран Востока проследить и общие закономерности этого процесса, и специфические особенности исторического развития данной страны, определить вклад, внесенный ею в сокровищницу мировой цивилизации.

Достижения археологии, истории, лингвистики и литературоведения дают возможность по-новому подойти к оценке многих исторических событий и фактов культуры прошлого, пересмотреть некоторые традиционные представления.

Древняя цивилизация Индии отличается от цивилизаций Египта, Месопотамии и Греции тем, что ее традиции непрерывно сохранялись до наших дней. До археологических раскопок крестьяне Египта или Ирака ничего не знали о культуре своих предков, а их греческие собратья, скорее всего, имели лишь смутное представление о славе Афин времен Перикла. Иначе обстояло дело в Индии. Первые европейцы, посетившие эту страну, встретили жителей, которые осознавали древность своей культуры, даже преувеличивали ее и заявляли о том, что на протяжении тысячелетий она будто бы не претерпела серьезных изменений. В легендах, которые по сей день известны рядовому индийцу, упоминаются имена мифических вождей, живших за тысячу лет до нашей эры, а ортодоксальные брахманы поныне во время ежедневных молитв повторяют гимны, сложенные еще раньше. Фактически Индия – страна с древнейшими в мире непрерывными культурными традициями.

Самые ранние очаги урбанистической культуры и первые протогосударства в Северной Индии, прежде всего в долине Инда , возникли в III тысячелетии до н.э. Именно с III тысячелетия до н. э. цивилизация – если понимать под цивилизацией организованную систему правления на сравнительно обширной территории – почти одновременно начала развиваться в долинах рек Нила, Евфрата и Инда. Очень мало известно о характере древнейших обществ Индии как из-за того, что индийская письменность Хараппы и Мохенджо-Даро до сих пор не расшифрована, так и потому, что хорошо известные санскритские тексты ариев долины Ганга посвящены преимущественно религиозно-философским проблемам и почти не касаются политики, истории, социальной структуры и экономических отношений. Науке пока не вполне ясен даже вопрос о том насколько индийская цивилизация первична - в том смысле, что многие важные культурные импульсы для своего первоначального развития она явно получила извне. Вместе с тем не только самобытность и сравнительная удаленность Индии от других очагов мировой культуры, но также и условия, в которых она развивалась, дают основания в конечном счете считать эту цивилизацию все-таки первичной как в плане самостоятельности и независимости ее развития, так и тем более с точки зрения уникальности ее облика и характера, неповторимости некоторых ее исходно-структурных принципов.

Возникновение цивилизации. Хараппа и Мохенджо-Даро

Современная археология позволяет предполагать, что заселение Индии неолитическими земледельцами в основном шло с севера, через Иран и Афганистан. VI - IV тысячелетиями до н.э. датируются первые неолитические поселения в предгорьях долины Инда, а примерно XXIV в. до н.э. - величественные памятники развитой городской культуры, известные по раскопкам в Хараппе и Мохенджо-Даро.

Более четырех тысяч лет назад в бассейне Инда была создана высокоразвитая городская культура, не уступавшая таким очагам мировой цивилизации, как Месопотамия и древний Египет, а в ряде отношений и превосходившая их. Открытие и исследование хараппской культуры (названа так по месту раскопок в Хараппе, округ Монтгомери, совр. Пакистан) имели чрезвычайно большое научное значение.

После этих открытий уже невозможно было утверждать, как это раньше делали многие ученые, что Индия «никогда не знала цивилизации, отмеченной широким употреблением бронзы», что она прочной стеной была отделена от других государств древнего Востока и резко уступала им по уровню развития.

Трудно сказать, насколько культура шумеров повлияла на возникновение центров индийской цивилизации, но сам факт воздействия со стороны более развитого Двуречья несомненен. Еще сравнительно недавно хараппская цивилизация порой объявлялась провинциальным вариантом шумерской.

Раскопки в долине Инда убедительно показали древность, самобытность и автохтонность индийской культуры, сложившейся задолго до появления в стране индоарийских племен. Этим был нанесен удар и по теориям, авторы которых связывали происхождение цивилизации в стране с приходом ариев.

Ареал распространения и хронология

Поселения хараппской культуры, обнаруженные вначале лишь в долине Инда, известны теперь на огромной территории - более чем 1100 км с севера на юг и 1600 км с запада на восток. По территории хараппская цивилизация значительно превосходила древнейшие цивилизации Египта и Двуречья. Среди многочисленных городов и поселений лучше всего исследованы два главных города - Хараппа и Мохенджо-Даро, а также Чанху-Даро, Калибанган, Банавали, Суркодата и Лотхал. На печатях Мохенджо-Даро и Хараппы имеются надписи, до сих пор не дешифрованные. Истолкование этого письма - одна из важнейших археологических проблем в долине Инда. Область распространения этой культуры не оставалась неизменной: хараппцы двигались на юг и на восток, проникая во все новые и новые районы. Ученые выделяют несколько зон внутри ареала ее распространения - восточную, северную, центральную, южную, западную и юго-восточную - с характерными для каждой зоны особенностями.

Таким образом, «период развитой Хараппы» обычно датируется 2200 - 2100гг. до. н.э., что позволяет перенести ее начальные этапы на несколько столетий назад - условно к 2500 - 2400гг. до. н.э.

Характер этой цивилизации настолько единообразен, что по всей области ее распространения даже кирпичи для построек имеют обычно одинаковые размеры и форму.

Города и поселения

Крупные города состояли из двух главных частей: цитадели – искусственной продолговатой платформы высотой 30–50 футов и площадью примерно 400x200 ярдов, где, по всей вероятности, размещались местные власти, а возможно, и жреческая элита. Она была защищена зубчатыми стенами, на ней возводились общественные здания. Ниже цитадели располагался собственно город, занимавший площадь не менее квадратной мили. Главные улицы, некоторые до 30 футов шириной, были совершенно прямыми. Они разделяли город на большие кварталы, внутри которых вилась сеть узких переулков. Дома, часто высотой в два этажа и более, хотя и различных размеров, все строились по одному и тому же плану: вокруг прямоугольного двора располагалось несколько комнат. Вход обычно вел с бокового переулка, и окна выходили не на улицу, которая из-за этого представляла собой, очевидно, однообразное чередование унылых кирпичных стен. Выстроенные из кирпича городские строения (дома, дворцы, зернохранилища), бассейны с хорошо налаженной системой канализации и даже соединенные каналом с рекой сооружения типа верфи - все это не только свидетельствует о высоком уровне градостроительства и, следовательно, всей урбанистической цивилизации, но позволяет предполагать существование развитого ремесла, включая бронзолитейное дело, а также торговых связей с соседями, прежде всего с шумерским Двуречьем, хотя нет сомнений, что жители индских городов не проявили склонности заимствовать технические достижения более развитой культуры. Раскопки свидетельствуют о хорошо налаженной системе водоснабжения, а система канализации, тщательно разработанная, была, пожалуй, самой совершенной на древнем Востоке. Даже римская цивилизация не имела такой системы водопровода.

При больших домах имелись свои колодцы, на улицах - колодцы общественного пользования. На улицах городов помещались лавки и мастерские ремесленников, различные общественные постройки, в частности городской рынок. Тщательная планировка и благоустройство городов, наличие общественных построек могут говорить о существовании централизованной власти. Правильная планировка улиц и строгое единообразие на всей территории хараппской культуры таких деталей, как единицы мер и весов, размер кирпичей и даже план расположения больших городов, предполагают скорее одно централизованное государство, чем множество свободных общин.

Возможно, наиболее яркая особенность этой культуры – ее чрезвычайный консерватизм. В Мохенджо – Даро было раскопано девять слоев построек. По мере того как уровень земли поднимался из-за периодических наводнений, новые дома возводились почти точно на месте прежних, с очень незначительными отклонениями в плане фундамента; на протяжении, по крайней мере, тысячелетия расположение улиц города оставалось неизменным.

Письменность индских городов совершенно не изменялась на протяжении всей их истории.

Города долины Инда были, в отличие от месопотамских, очень недолговечны. Они быстро и ярко расцветали и столь же быстро по неизвестной до сих пор причине пришли в упадок и исчезли с лица земли. Ориентировочно период их жизни ограничивается пятью-шестью веками, с конца XXIV до XVIII в. до. н.э. некоторые данные говорят о том, что упадок очагов индийской городской культуры начался за долго до их исчезновения и что он был связан с нараставшими нарушениями нормальной жизни, ослаблением порядка и администрации и, возможно, с изменением русла Инда и затоплением городов.

Актуальность работы состоит в том, что изучение древней Индии представляет большой интерес для исследования не только собственно Индии, но и исторического процесса в целом, ибо позволяет на примере одной из крупнейших стран Востока проследить и общие закономерности этого процесса, и специфические особенности исторического развития данной страны, определить вклад, внесенный ею в сокровищницу мировой цивилизации.

Достижения археологии, истории, лингвистики и литературоведения дают возможность по-новому подойти к оценке многих исторических событий и фактов культуры прошлого, пересмотреть некоторые традиционные представления.

Древняя цивилизация Индии отличается от цивилизаций Египта, Месопотамии и Греции тем, что ее традиции непрерывно сохранялись до наших дней. Фактически Индия - страна с древнейшими в мире непрерывными культурными традициями.

В III-II тысячелетии до н. э., а возможно, и раньше, в долине Инда существовала одна из величайших цивилизаций древности. Наука узнала об этой малоизвестной культуре древней Индии намного позже, чем о других цивилизациях, - в 20-х гг. XX в., - и вписать её в мировую историю оказалось не легко: слишком много трудных и неразрешимых вопросов задала она исследователям. Её принято называть Протоиндийской, или Индской - по названию реки Инд, главной водной артерии этой территории, или Хараппской - по названию одного из главных мест раскопок в Хараппе, округ Монтгомери, Пакистан.

Вместе с тем не только самобытность и сравнительная удаленность Индии от других очагов мировой культуры, но также и условия, в которых она развивалась, дают основания в конечном счете считать эту цивилизацию все-таки первичной как в плане самостоятельности и независимости ее развития, так и тем более с точки зрения уникальности ее облика и характера, неповторимости некоторых ее исходно-структурных принципов.

Цель работы рассмотреть цивилизацию древней Индии.

Поставленная цель достигается посредством решения следующих задач:

Изучить возникновение цивилизации. Хараппа и Мохенджо-Даро;

Раскрыть образование государств в долине Ганга;

Охарактеризовать общинно-кастовую систему;

Рассмотреть северную Индию в середине I тысячелетия до н.э.;

Объект работы - Древняя индийская цивилизация.

Предмет работы - особенность индийской цивилизации .

Методологическую основу настоящего исследования составили общенаучный диалектический метод и отдельные частно-научные методы.

1. Возникновение цивилизации. Хараппа и Мохенджо-Даро

Одним из самых сложных вопросов в изучении Хараппской цивилизации является вопрос о ее происхождении. Высказывались разимо точки зрения - о шумерской основе Хараппской культуры, о создании ее индоарийскими племенами, в связи с чем Хараппская цивилизация рассматривалась как ведийская. Известный археолог Р. Гейне-Гельдерн писал даже о том, что цивилизация на Инде возникла внезапно, так как никаких следов предшествующего развития будто бы не обнаружено. За последние годы собраны новые важные материалы о местном происхождении этой культуры. К сожалению, подпочвенные воды пока мешают археологам последовать самые нижние склоны в Мохенджо-Даро.

Археологические раскопки в Белуджистане и Синде показали, что здесь в IV - III тысячелетии до н. э. существовали земледельческие культуры, которые имеют много общего с ранней Хараппской культурой и с которыми Хараппские поселения в течение длительного времени поддерживали контакты. В Синде земледельческие культуры появляются позднее, что позволяет предполагать проникновение сюда каких-то племен из областей Белуджистана и Южного Афганистана.

В долине Инда Хараппские поселения возникают, очевидно, не сразу и не одновременно. Вероятно, из какого-то одного центра, где раньше всего сложилась городская культура, происходило постепенное расселение ее создателей. В этой связи особый интерес представляют исследования французского археолога Ж. М. Казаля поселения Амри, который установил стратиграфию от дохараппского периода до позднехараппского. Здесь прослеживается местное развитие культур: с момента, когда большая часть керамики изготовлялась вручную, без гончарного круга, когда строения только появлялись, а использование металлов лишь начиналось, до более развитых фаз, отмеченных расписной керамикой и более прочными, сырцовыми постройками. Нижние слои дохараппского периода имеют аналогии с раннеземледельческими культурами Белуджистана, в более поздних слоях появляется керамика раннехараппских поселений долины Инда. Наконец, раскопки показали, что традиции, типичные для культуры Амри, сосуществуют вместе с Хараппскими.

В самой Хараппе под городскими укреплениями была найдена керамика культуры Амри, а в нижних слоях Мохснджо-Даро - керамика Белуджистанских культур, что свидетельствует, очевидно, не только о тесных контактах индских поселений с земледельческими культурами Белуджистана и Синда, но и о том, что Хараппская цивилизация имеет местные корни. Она возникла на основе традиции земледельческих культур.

Раскопки пакистанских археологов в Кот-Диджи (недалеко от современного Хайпура) показали, что в дохараппский период здесь существовала уже весьма развитая культура: ученые открыли цитадель и собственно жилые кварталы, возникшие, по данным радиокарбонного анализа, в XXVII--XXVI вв. до и. э. Керамика из Кот-Диджи ранного периода имеет аналогии с керамикой земледельческих поселений Синда и Белуджистана, а более поздняя - с Хараппской. Это позволило проследить эволюцию местных традиций до собственно хараппских, датируемых XXI--XX ив. до н. э. Явный предхараппский период был открыт индийскими археологами при раскопках в Калибангане (Раджастан), где на одном холме находились поселения предшественников хараппанцев, а на соседнем - постройки уже создателей Хараппской культуры. Керамика предхараппского поселения имеет много общих черт с керамикой Амри и Кот-Диджи. Таким образом, ученым удалось проследить развитие Хараппской культуры на основе более древних местных традиций.

Вместе с тем Хараппская цивилизация явилась новым этапом, качественным скачком в развитии древнейших культур Индостана, ознаменовавшим появление цивилизации городского типа.

Большое значение имела, очевидно, речная система Инда, создающая благоприятные условия для развития материальной культуры и экономики и для создания городских поселений, ремесла и торговли. Неслучайно большая часть всех Хараппских поселений располагалась по берегам Инда и его притоков. Позднее Хараппские поселения появились в верховьях Ганга и Ямуны (современная Джамна).

В 20-х годах XX в., когда началось научное изучение Хараппской цивилизации, существовало мнение об относительно узких границах этой культуры. Действительно, вначале Хараппские поселения были найдены только в долине Инда. Теперь же, в результате современных археологических исследований, стало ясно, что Хараппская цивилизация была распространена на огромной территории: с севера на юг более 1100 км и с запада на восток более 1600 км.

Раскопки на Катхиаарском полуострове показали, что население постепенно продвигалось к югу, колонизуя новые территории. В настоящее время самым южным считается Хараппское поселение у устья реки Нарбада, но можно предполагать, что хараппанцы проникли еще южнее. Они устремлялись и на восток, подчиняя себе все новые области. Археологи открыли Хараппское поселение недалеко от современного Аллахабада. Так создавались различные варианты Хараппской культуры, хотя в целом это была единая культура с установившимися традициями.

Можно предполагать, что некоторая разноплановость внутри этой огромной цивилизации отражала разную этническую основу и неодинаковый уровень развития тех районов, где появлялись создатели этой цивилизации.

В настоящее время многие исследователи условно датируют начало Хараппской культуры 2300 г. до н. э., а период «заката» - 18 н. до н. э. (1750 г. до н. э.). Такая хронология указывает на существование контактов Месопотамии с поселениями долины Инда еще в дохараппский период.

Существование крупных городов, наличие страной системы городского планирования строительства свидетельствуют о высокой степени развития Хараппской цивилизации.

В результате раскопок было открыто несколько крупных городов. Самые большие из них - Хараппа и Мохенджо-Даро.

Мохенджо-Даро занимал площадь 2,5 кв. км., а его население, как полагают некоторые ученые, могло исчисляться в 35 тыс. человек (иногда приводится и более крупная цифра - до 100 тыс. человек).

Судя по раскопкам, городские центры имели сходную систему планирования: крупные юрода состояли из двух главных частей - цитадели с западной стороны, где, очевидно, располагались городские власти, и так называемого нижнего города, где были сосредоточены основные жилые постройки. Жилая часть города обычно имела форму прямоугольника. Цитадель строилась на высокой кирпичной платформе, возвышаясь над остальным городом. Она должна была защитить и от наводнений, которые были страшным бедствием для городов долины Инда. Общение между двумя частями было, очевидно, ограничено. Например, в Калибангане при раскопках были обнаружены лишь два входа, связывающие цитадель с «нижним городом». В случае необходимости эти входы могли, по-видимому, закрываться и тем самым отгораживать городские власти от простых жителей. У края цитадели в Хараппе проходила особая прецессионная дорога, по которой двигались войска, а также различные процессии. Цитадель была хорошо укреплена мощными стеками и башнями. Раскопки в Калибангане вскрыли массивную кирпичную стену цитадели. Внутри неё располагались постройки религиозного и, очевидно, административного характера. В цитадели Мохенджо-Даро находился огромный бассейн (ширина 7 м, длина 12 м, глубина почти 2,5 м), который, возможно, был частью религиозного комплекса и служил для специальных ритуальных омовений. С помощью особой системы в бассейн из колодца постоянно поступала свежая вода. Археологи открыли ступени, ведущие, как полагают, на второй этаж сооружения. Недалеко от бассейна находились общественные амбары для хранения зерна и своего рода зал для собраний, или рынок, по мнению некоторых ученых, имевший несколько рядов каменных оснований для колонн (колонны были, деревянными и поэтому не сохранились).

Жилые дома были различных размеров. Некоторые достигали трех этажей (об этом свидетельствуют остатки лестниц) и заканчивались плоскими крышами. Это были, жилища богатых граждан. Специальных окон в них не существовало, а свет и воздух поступали через маленькие отверстия, которые делались в верхней части стен. Двери дома были деревянные. Для строительства крыш кроме дерева применялся также утрамбованный ил. При каждом доме имелись специальные хозяйственные помещения и двор, где находилась кухня для приготовления пищи. В кухне были специальные очаги, а также стояли большие сосуды для хранения зерна и масла. Хлеб пекли в особых печах. Во дворах содержался и мелкий скот.

Бедняки проживали в хижинах и бараках. В Хараппе вблизи стен цитадели недалеко от площадок для обмолота зерна были открыты два ряда строений, каждое из которых представляло собой одну крохотную комнату. Сходные жилища находились и в Мохенджо-Даро, где, проживали обедневшие ремесленники, временные работники и рабы. На улицах городов располагались лавки и мастерские ремесленников.

После нескольких столетий расцвета наступил «закат» хараппской цивилизации. До недавнего времени упадок индийских центров обычно объясняли внешними факторами: вторжением иноземных племен, отождествляемых, как правило, с ариями. В северных районах наступление кризиса было более быстрым; на Юге же, вдали от крупных центров, хараппские традиции сохранялись дольше. Таким образом, процесс протекал по-разному в разных района. Немалое значение имело, вероятно, и ослабление торговых контактов с Месопотамией. С этой сферой хозяйственной деятельности были непосредственно связаны не только торговцы, но и ремесленники и земледельцы.

На сегодняшний день установлено достаточно твердо и определенно: хараппская культура долины Инда исчезла, почти не оказав существенного воздействия на пришедшую ей на смену с разрывом в несколько веков культуру индоариев, положивших практически заново начало древнеиндийскому очагу цивилизации. Новый очаг складывался в основном в долине Ганга, в районах отстоящих от центров хараппской культуры на многие сотни, если даже не тысячи километров. Но хараппская цивилизация дала значительный импульс развитию материальной культуры индоариев.

С угасанием главных центров Хараппской цивилизации выработанные строительные приемы и навыки не исчезли бесследно, а косвенно сказались в планировке поселений нового народа - ариев, расселившихся в конце II - середине I тыс. до н.э. в северо-западных районах Индии, а затем продвинувшихся на юго-восток, в долину Ганга и вдоль р. Джамна.

2. Образование государств в долине Ганга

В Северной Индии во II тысячелетии до н. э. распространились индоарийские языки, носители которых, называвшие себя ариями, пришли в страну и принесли элементы иной культурной традиции.

Цивилизация в долине Инда, несмотря на высокий уровень развития, которого оно достигла, оставалась все же явлением регионального значения. Формирование этого жизненного уклада, который придал древней Индии единство при всем многообразии, началось с конца II тысячелетия до н. э. и было связано с возникновением государств в долине Ганга. Именно этим районам было суждено стать центром культуры и государственности.

Основным достижением ведийских индийцев было хозяйственное освоение и прочное заселение большей части долины Ганга, до того покрытой джунглями. Возникшие здесь ранее очаги (например, Чиранд в Бихаре) были крайне редки. Наступление в долину Ганга велось с юга, откуда проникали земледельческие племена дравидов и мунда, и с севера - племена предгорьев Гималаев. Но главное направление колонизации, завершившейся созданием постоянных поселений и городов, - с северо-запада на юго-восток, из Пенджаба и Раджастхана.

Процесс освоения долины Ганга был длительным и стихийным. Индоарийские племена вступали в контакт с «аборигенным» населением, приспосабливались к местным условиям жизни и хозяйственной деятельности. Если судить по историческим преданиям и мифам, в тот период они уже считали себя жителями Индии. Продвигаться по территории, сплошь поросшей лесом, было весьма затруднительно, но индоарии знали железо, были мобильны. Они двигались и по рекам.

К середине I тысячелетия до н.э. долина Ганга была в основном освоена, несмотря на то, что значительные площади еще оставались под лесами и болотами, особенно в нижнем течении реки. Раскопки в Атранджикхере, Джодхпуре и в районах, прилегающих к Гангу с запада, показывают, что железо в этом районе вряд ли появилось ранее XI в. до н.э.; широкое же распространение орудий из него наблюдалось в первой половине I тысячелетия до н.э. Благодаря своей дешевизне и доступности оно быстро вытеснило камень и медь как материал для производства оружия и орудий труда.

Довольно значительным был удельный вес скотоводства. Из домашних животных были известны коровы, буйволы, овцы, козы, ослы, верблюды, лошади. Главным богатством индийца считался скот, прежде всего быки, которые были тягловой силой, и коровы, дававшие важнейшие продукты питания. В верованиях постепенно корова начинает занимать особое место. Важное значение ее в хозяйстве было решающим фактором, приведшим к появлению культа коровы как одного из основных элементов религиозной практики индуизма.

Ведийские индийцы не создали таких развитых и мощных городских центров, как хараппцы. Хотя жители бассейна Ганга иногда и основывали свои поселения на месте бывших хараппских городов, прежние традиции строительного искусства были в значительной мере утрачены. Постепенно города превратились в центры сосредоточения ремесла, выделившегося в самостоятельную отрасль экономики. В них производились сельскохозяйственные орудия, транспортные средства, ткани, посуда из металла, камня, дерева и глины, разнообразные украшения. Раскопки показали высокий уровень керамического производства в древних городах долины Ганга. Ведийский период отмечен ростом обмена между отдельным племенами, регулярной торговли.

Процесс образования государств в древней Индии был длительным. Органы власти возникали постепенно и вырастали, как правило, из племенных органов управления. Сами государства долгое время были некрупными - охватывали территорию одного племени или союза племен. Название свое они получали по наименованию самого сильного из них. К середине I тысячелетия до н.э. в наиболее развитых областях долины Ганга процесс превращения органов племенного самоуправления в государственные завершился. Племенной вождь - раджа в это время нередко выступает как единодержавный правитель. Правитель обычно принадлежал к самому знатному, богатому и многочисленному роду. Известно, что в ведийский период уже существовали царские династии. Царская власть в основном была наследственной, переходила от отца к старшему сыну. Народное собрание привлекалось к обсуждению вопроса о престолонаследии только тогда, когда этот порядок, теперь уже считавшийся обычным, по разным причинам нарушался. Раджа был верховным распорядителем государственного имущества, в первую очередь земли. Он командовал войском. Царь возглавлял аппарат управления, видимо, он был и верховным судьей, сам разбирал некоторые дела и даже мог лично наказывать виновных.

Особое положение раджи еще в ведийский период привело к тому, что государственная власть стала восприниматься как священная, а ее носитель объявлялся воплощением того или иного божества. Царь опирался на сородичей, которые обычно занимали важные должности в государственном аппарате, им доставалась большая часть военной добычи. Вокруг двора группировались другие могущественные роды.

Государственный аппарат еще не был разветвленным, однако уже определился ряд постоянных должностей: придворный жрец, военачальник, казначей, сборщик налогов и др.

3. Общинно-кастовая система

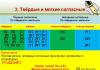

Восходящая к древнеиндийским варнам и освященная индуизмом система каст издревле была основой социальной структуры Индии. Слово «варна» соответствует понятиям «вид», «разряд», «цвет». Уже с глубокой древности в Индии использовали его для выделения и противопоставления друг другу основных социальных слоев общества. Зафиксированные еще в Ригведе предания исходят из того, что членение общества на противостоящие друг другу слои извечно, что из уст первочеловека Пуруши возникла варна жрецов-брахманов, из его рук - варна кшатриев, из бедер - варна простых земледельцев и скотоводов, т. е. рядовых общинников вайшья. А вот из ступней Пуруши появилась четвертая и самая низшая варна неимущих и неполноправных, варна шудр. Три высшие варны, генетически связанные с индоариями, считались почетными, особенно первые две из них. Представители всех этих арийских варн именовались «дваждырожденными», ибо по отношению к ним исполнялся обряд второго рождения. Обряд второго рождения давал право на обучение профессии и занятиям предков, после чего каждый мог стать домохозяином, т. е. отцом своего семейства. Четвертая варна шудр возникла и формировалась позже трех арийских, так что в нее входили все те, кто по рождению не принадлежал первым трем. Варна шудр была, по меньшей мере вначале, варной неполноправных. Шудра не мог претендовать на высокое социальное положение, порой даже на самостоятельное хозяйство, не имел права изучать веды и участвовать в обрядах и культовых отправлениях наравне с представителями остальных варн. Удел ремесленника или слуги, занятие тяжелыми и презираемыми видами труда - вот был его жребий.

С течением времени в положении варн происходили некоторые изменения, суть которых сводилась к снижению статуса третьей и некоторому повышению статуса четвертой из них. Гораздо более жестким был наследственный статус брахманов: его очень трудно было утратить, даже когда брахман переставал быть жрецом и занимался иными, гораздо более мирскими делами, но еще труднее, практически невозможно было обрести заново. Сильно возросла доля внекастовых изгоев, неприкасаемых (хариджан, как их стали называть позже), выполнявших наиболее тяжелые и грязные работы. Можно считать, что к середине I тысячелетия до н. э. две высшие варны уже достаточно отчетливо противостояли двум низшим.

Сложившаяся таким образом система четырех варн стала весьма устойчивой основой для членения индийского общества на незыблемые категории-сословия. Человек рождается в своей варне и навсегда принадлежит именно ей, остается в ней. В своей варне он берет жену, его потомки навечно остаются в его варне, продолжают его дело. Рождение в той или иной варне - результат поведения человека в его прошлых рождениях. Религиозное освящение системы варн оказалось весьма эффективным. Эта система со временем не только не распадалась, но, напротив, становилась все жестче, сильнее, разветвленнее. Оказаться вне системы значило практически быть вне общества, в известном смысле вне закона, т. е. на положении раба.

Пришедшая на смену четырем древним варнам система из многих сотен и даже тысяч каст стала в новых условиях гораздо более удобной. Каста (джати, т. е. род) - это замкнутая эндогамная группа людей, обычно наследственно занятых в определенной сфере деятельности. Те, кто стоял вне существующих каст или родился от смешанного брака, до поры до времени был своего рода кандидатом на включение в систему каст. Кастами могли стать и становились племена, секты, группы лиц сходных занятий. В особую группу выделялись те, кто занимался нечистыми профессиями. Они либо принадлежали к самым низшим кастам, либо вообще стояли вне каст и считались неприкасаемыми, теми, чье прикосновение способно осквернить членов других каст, особенно брахманских. Принципиальным отличием новых каст от старых варн было то, что касты являлись корпорациями, т. е. имели четкую внутреннюю организацию. Касты включали в себя много меньшее количество членов по сравнению с прежними варнами. Каста строго стояла на страже интересов своих членов. Но главный принцип при трансформации варн в касты остался неизменным: сформулированное еще древним брахманизмом и строго охранявшееся индуизмом правило гласило, что каждый принадлежит к своей касте по рождению и должен оставаться в ней всю жизнь. И не только оставаться. Но и выбирать жену из своей касты, воспитывать детей в духе кастовых норм и обычаев. Кем бы он не стал, как бы ни разбогател или, напротив, ни опустился, брахман высокой касты всегда останется брахманом, а неприкасаемый-чандала всегда неприкасаемым.

4. Северная Индия в середине I тысячелетия до н.э.

Экономическая интеграция, способствовавшая политической консолидации индийцев в середине I тысячелетия до н.э., была важным фактором, но не единственным и даже не самым главным. Много большую роль в консолидации индийцев как этноса и тем более индийской цивилизации как великой социокультурной цельности сыграли процессы, протекавшие в это время в духовно-религиозной сфере и на тысячелетия определившие облик всей культуры Индии, духовные ценности ее цивилизации. Эти процессы начались с того, что древние веды стали обрастать уже упоминавшимися толкованиями и комментариями, которые энергично разрабатывались усилиями жрецов различных брахманских каст. На базе активных религиозных поисков возникали сложные философские построения - прежде всего упанишады, в которых дебатировались проблемы бытия и небытия, жизни и смерти, первопричины сущего, верховного Абсолюта и т.п. Следует особо подчеркнуть, что все эти отвлеченные рассуждения были практически исключительным достоянием брахманов, которые ревниво оберегали свою монополию на образование, изучение и комментирование священных текстов.

В этот период в Северной Индии была замечена тенденция к политической консолидации. Возникали мелкие государства, которые постепенно становились более крупными и трансформировались в ранние государства, соперничество между ними становилось все более ожесточенным. К середине I тысячелетия до н.э. в долине Ганга и поблизости от нее существовало примерно 16 сравнительно крупных государств, в большинстве которых уже установилась наследственная монархия и лишь в некоторых практиковались различные формы олигархического либо аристократического правления с выборными политическими лидерами. Возвышение политических центров в долине вело к росту и укреплению городов, к развитию ремесла и торгового обмена. Города, бывшие, прежде всего, укрепленными крепостями, начинали играть заметную роль в экономике. В сфере аграрных отношений тоже очень большую роль играло государство, который выступало как верховный распорядитель земельного фонда. Государство регулировало подати и повинности населения. Основной формой землевладения была община.

Заключение

Цивилизация Хараппы и Мохенджо-Даро располагалась в долине реки Инд в XXIII-XIX веках до н. э. Была высокоразвитым обществом для того времени. Этому свидетельствует наличие письменности, различных ремёсел, и торговли.

В данный момент среди учёных идут бесконечные споры по поводу происхождения и религии этой цивилизации, так как достоверных фактов, подтверждающие или опровергающие ту или иную гипотезу нет

Древняя Индия по ряду основных параметров близка к государствам ближневосточной древности. Здесь также господствовали власть-собственность и централизованная редистрибуция, отсутствовали свободные по-европейски рынок и частная собственность. Индия всецело принадлежит к традиционному Востоку и не имеет ничего общего с античностью, хотя индоарии генетически достаточно близки древним грекам. Между ближневосточным и индийским регионами есть существенная разница. Разница заключается в цивилизации, в культурных традициях, в исторически обусловленных формах организации социума, во всем, что нашло свое отражение в виде варно-кастовой и общинной систем.

Древнеиндийская культура оказала большое воздействие на культуру других стран. Уже с глубокой древности ее традиции переплетались с традициями Востока. В период Хараппской цивилизации установились культурные и торговые отношения с Месопотамией, Ираном, Средней Азией. Чуть позже появились культурные и экономические контакты с Египтом, Юго-Восточной Азией, Дальним Востоком.

Библиографический список

- Антонова, К. А.История Индии / К.А. Антонова. - М.: Академия, 2009. - 608с.

- Артур, Л. Бешем. Чудо, которым была Индия / Артур Л. Бешем. - М.: Наука, 2007. - 319с.

- Бонгард-Левин, Г.М. Индия в древности / Г.М. Бонгард-Левин, Г.Ф. Ильин.- М.: Наука, 2005. - 637с.

- Вайнберг, Б.И. История и культура Средней Азии в древности / Б.И. Вайнберг, Б.Я. Ставиский. - М.: Наука, 2006. - 365с.

Важно! Все представленные Рефераты для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Если Реферат, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

1. Введение

2. Природные условия

3. Население

4. Источники

5. Древнейшая Индия

6. Индия в XV - VI вв. до н.э.

7. Индия в VI - IV вв. до н.э.

8. Возвышение Магадхи.

Создание державы Маурья

9. Буддизм и его историческая роль 10. Культура Индии

11. Использованная литература

Введение

Индия – одна из колыбелей человеческой цивилизации. Индийская культура была тесно связана с культурой многих народов и оказала на них немалое влияние. В процессе взаимного обогащения она сумела сохранить своё своеобразие и яркую индивидуальность. Достижения древней Индии в области науки, литературы и искусства на протяжении тысячелетий оплодотворяли творческую мысль близких и далёких её соседей. Зародившиеся в Индии индуизм и буддизм и возникшие на их основе различные религиозно-философские системы оказали воздействие не только на развитие многих цивилизаций Востока, но и общественную мысль многих народов мира.

Естественные условия Индии весьма сложны и разнообразны. Индия представляет собой в своей значительной части огромный полуостров, почти материк, отделенный от всего окружающего мира двумя океанами и величайшим в мире горным хребтом - Гималаями. Только немногие горные проходы, ущелья и долины, в частности долина реки Кабула, соединяют Индию с соседними странами. Центральная часть Индии, так называемый Декан, является самой древней частью полуострова, который, весьма возможно, первоначально представлял остров. Плоскогорье Декана, достигающее в среднем до 1000 м высоты, включает горные и степные области, джунгли и саванны, в некоторых районах мало приспособленные для человеческой жизни, особенно в тех областях, которые отличаются сухим климатом. Наиболее благоприятным и удобным для расселения людей и раннего развития культуры оказались обширные области Северной Индии, большие равнины Инда и Ганга.

Население Индии еще в древности отличалось пестротой и разнообразием, на что указывают как греческие хроники, так и древнеиндийский эпос.

Начало цивилизации в Индии относят к III тысячелетию до н.э., когда образовались великие города с высокой культурой и благоустройством - Мохенджо-Даро и Хараппа, создав цивилизацию в долине Инда. Она быстро сошла на нет, не оставив преемников.

Северная Индия была завоевана племенами, которые в середине второго тысячелетия до н.э. спустились с гор Гиндукуша и Памира и наводнили плодородные равнины Пенджаба и верхнего бассейна Ганга. Обычно эти племена принято называть арийскими. Само слово "ария" на древнеиндийском языке (санскрите) означает: "из хорошей семьи", "благородный", "аристократ", являясь, таким образом, социальным термином.

Развитие ремесленных производств, отделение их от сельского хозяйства и развитие торговли приводили к выделению наиболее зажиточный и богатых людей, который эксплуатировали в своем хозяйстве рабский труд. Как и в других странах древнего Востока, военнопленных обычно обращали в рабство. Рабство в Древней Индии долго сохраняло домашний, патриархальный характер. Жена и дети считались как бы прирожденными рабами мужа и отца. Поэтому отец имел право продавать в рабство свою дочь.

Развитие рабства привело к углублению классовых противоречий, к экономическому и социальному усилению правящего класса - рабовладельческой аристократии. Родовая аристократия, состоящая из жрецов, выделившаяся из среды общинников, противопоставляются простому народу, объединенному в общины (вишас). С целью оформления этого социального расслоения в обычном и жреческом праве появляется система четырех основных варн, которая должна была санкционировать и укрепить древнейший классовый строй, основанный на эксплуатации рабов и угнетении широких свободных масс населения. Учение о происхождении, значении, правах и обязанностях древних варн, из которых впоследствии выросла значительно видоизмененная и усложненная кастовая система, сохранилось во многих древнеиндийских книгах, в частности в законах Ману и в сборнике законов Апастамбы. Основными варнами считались: 1) варна жрецов (брахманов), 2) варна воинов (кшатриев), 3) варна земледельцев, ремесленников и торговцев (вайшиев) и 4) варна шудр (низы угнетенных и бесправных бедняков, бывших почти на положении рабов, а также фактические рабы). Религиозная идеология древней Индии выработала особую систему религиозных верований, который обосновывали эту древнейшую кастовую систему и привилегии трех высших варн.

В древней Индии возникает государство, облеченное в те же самые формы деспотии, которые мы уже имели возможность наблюдать в Древнем Египте, в древней Ассирии и Персии. Для укрепления авторитета царя, возглавляющего это государство, широко используется религия. Жрецы учили, что царь есть божество и что поэтому все приказы царя следует исполнять, как если бы они исходили непосредственно от бога. Царь считался земным воплощением божества. В законах Ману царь называется неприкосновенным, и брахманский закон угрожал огненной смертью тому человеку, который "неосторожно приближается к нему".

В период образования древнейшего рабовладельческого государства появляются ведомства, в частности военное и судебное. Главной опорой рабовладельческого государства была армия, которая делилась на четыре основных рода войск: пехота, конница, колесницы и слоны. Особенно широкое применение в военном деле получили лук и колесницы.

Природные условия

Индия по размерам своей территории и по количеству населения уже в далёком прошлом, также как теперь, принадлежала к числу самых крупных стран Азии. Резкие грани, созданные самой природой, отрезали её от внешнего мира и затруднили связи с другими странами и народами. На юге, юго-западе и юго-востоке она омывается обширными водными пространствами Индийского океана, Аравийского моря и Бенгальского залива. На севере она замыкается величайшим и высочайшим в мире горным хребтом – Гималаями. Горные преграды, хотя и не столь непреодолимые, но достаточно мощные, отделяют Индию на западе от Ирана и на востоке от Индокитая.

Индия в значительной степени была обеспечена природными богатствами, необходимыми для жизни человека, и сравнительно мало нуждалась в привозных продуктах. Исключительно богаты и разнообразны были флора и фауна страны. Кроме пшеницы и ячменя, здесь уже в древности стал выращиваться рис, который именно из Индии впервые попал в Западную Азию, Африку и Европу. Из других культурных растений, знакомством с которыми более западные страны были обязаны Индии, следует отметить сахарный тростник и хлопчатник, не говоря уже о пряностях.

Индия обладала неисчерпаемыми источниками всевозможного ценного сырья (камня, металлургических руд, лесоматериалов). Всё это давало возможность хозяйственного развития, в значительной мере самостоятельного, что исключало проникновение иных племён и народностей, а также внешней торговли (в основном через Иран и Среднюю Азию).

Древнейшими земледельческими зонами Индии являлись бассейны двух великих рек: Инда с его пятью притоками (Пятиречьем – Пенджабом), давшего стране её название, и Ганга, также принимающего в себя ряд притоков. Позже развилось сельское хозяйство в южной части страны, на полуострове Декхан.

В долинах Инда и верхнего Ганга рано стало процветать ирригационное земледелие. В других местах земледельцы зависели от атмосферных осадков. Особое значение для страны имеют летние муссоны, приносящие с юго-запада большие количества влаги.

Население

Древнейшие индийские литературные памятники, а также свидетельства античных авторов сохранили воспоминания об исключительно густом населении древней Индии. Эта страна превосходила по количеству жителей Египет и Переднюю Азию, и только Китай мог соперничать с ней в этом отношении.

Этнический состав жителей Индии в древности был исключительно пёстрым. На юге преобладали темнокожие племена, относящиеся к австрало-негроидной расе. Древнейшие обитатели страны говорили на дравидских, а отчасти на ещё более ранних, додравидских языках (языке мунда и др.), в настоящее время звучащих лишь в некоторых районах. Во II тысячелетии до н.э. в Индии начинают распространяться племена, говорящие на языках индоевропейской семьи народов. На основе этих языков выработался литературный язык – санскрит (что означает «очищенный»). В отличие от него разговорные языки получили название пракритов.

Эти более поздние этнические группы, являющиеся переселенцами северо-запада, называли себя ариями. Это этническое наименование получило позднее значение «благородные», так как завоеватели смотрели на покорённое местное население свысока и претендовали на превосходство. Однако о преимуществах той или иной группы говорить не приходится. Всё зависело от условий развития в тот или иной исторический момент.

Источники

Значительная часть первоисточников по истории древней Индии безвозвратно погибла. Многие произведения древнеиндийской литературы были написаны на берёзовой коре или на пальмовых листьях и не выдержали неблагоприятных условий климата, более влажного, чем в Египте (где мог сохраниться такой хрупкий материал, как папирус). С другой стороны пожары, которые не могли уничтожить собрания глиняных книг в Передней Азии, оказались губительными для архивов древней Индии. Уцелели в подлиннике лишь те тексты, которые были вырезаны на камне, а их было обнаружено сравнительно немного. К счастью, санскрит, в отличие от большинства древневосточных языков никогда не забывался, литературная традиция на протяжении тысячелетий не прерывалась. Те произведения, которые считались ценными, систематически переписывались и дошли до нас в поздних копиях с дополнениями и искажениями.

Обширная территория Индийского субконтинента делится на несколько зон по климатическим условиям, рельефу местности и характеру почв. Различна была и значимость отдельных регионов в исторических судьбах древней Индии. Полупустынные ныне области северо-запада в глубокой древности, возможно, были покрыты лесами. Почвы аллювиальных долин Инда и его притоков отличались особым плодородием. Здесь и возникли первые поселения земледельцев, а в III тысячелетии до х. э. - древнейшая в Южной Азии городская цивилизация. С севера и северо-востока Индия отделена от остальной части Азии хребтами Гималайских гор, поэтому именно северо-запад был той областью, через которую проникали переселенцы и завоеватели, шли торговые караваны, распространялись иноземные культурные влияния. Во II тысячелетии до н.э. здесь пролегал путь индоевропейских племен ариев, в I тысячелетии до н.э. отдельные районы подчинялись то персидским царям, то македонским наместникам, то греческим или скифским правителям. В начале христианской эры вся эта территория вошла в состав Кушанской державы.

Центральная часть Индо-Гангской равнины уже в древности считалась священной "землей ариев". Между бассейнами великих рек и в верховьях Ганга складывалась в первой половине I тысячелетия до н.э. древнеиндийская цивилизация. С различными районами этой обширной равнины связаны эпические предания, сохранившиеся в знаменитой поэме Махабхарата. Северо-восток - средняя и нижняя часть бассейна Ганга - район повышенной влажности и буйной тропической растительности. В сезон дождей в долине Ганга нередки наводнения, дельта в древности была заболочена. Первоначальное население занималось преимущественно рыболовством, охотой, примитивным земледелием; лишь к середине I тысячелетия до н.э. в упорной борьбе с джунглями началось широкое хозяйственное освоение этого района. Во второй половине того же тысячелетия здесь располагались важнейшие политические и культурные центры древней Индии.

Невысокие горы Виндхья отделяют Индо-Гангскую равнину от полуострова Декан. Декан представляет собой плоскогорье, сложный рельеф, который способствовал изоляции отдельных районов. Переход к цивилизации на юге произошел позднее, чем на севере. В труднодоступных горных и лесных областях до нового времени население продолжало жить в условиях племенного строя. Однако к концу эпохи древности на территории Декана сложились крупные государства, которые по уровню социального и политического развития не уступали странам, расположенным в долине Ганга. Центральную часть острова Шри-Ланка составляет лесистое нагорье, отделяющее северную равнину от южной низменности, покрытой густыми лесами. Соперничество между этими двумя основными областями характеризует политическую историю страны. Географическое положение острова обусловливало тесные связи с южно-индийским побережьем, а с развитием мореплавания в начале христианской эры - также с Юго-Восточной Азией, Аравией и Египтом.

Основное население современной Южной Азии принадлежит к европеоидной расе. Встречаются и немногочисленные чисто австралоидные племена. Ряд племен северо-востока относится к южно-монголоидной расе. На севере ныне преобладают индоевропейские языки, на юге - дравидийские, ряд языков Декана и Северо-Восточной Индии находится в родстве с языками Юго-Восточной Азии, Тибета и Китая. Большая часть населения Шри-Ланки говорит на сингальском языке, меньшая - на тамильском.

Древняя этническая история Южной Азии может быть реконструирована лишь в самых общих чертах. Известно, что носители индоевропейских языков проникли в Индию во II тысячелетии до н.э. Возможно, в древности дравидоязычные племена занимали более обширные территории в центральной и северо-западной части Индостана, а племена тибето-бирманские и мунда - на северо-востоке. Сингалы переселились на Шри-Ланку с материка в середине I тысячелетия до н.э., появление на острове тамильского населения объясняется также неоднократными миграциями из Южной Индии. В Южной Азии с древнейших времен шел интенсивный процесс смешения народов и рас.

Всю древнюю историю Южной Азии можно условно разделить на периоды.

Древнейшая цивилизация датируется примерно XXIII - XVIII вв. до н.э. Ко второй половине II тысячелетия до н.э. относится появление индоевропейских племен, так называемых ариев. Период с конца II тысячелетия до середины I тысячелетия до н.э. именуется "ведийским" - по созданной в это время священной литературе вед. Можно выделить два его основных этапа: ранний (XIII-Х вв. до х. э) характеризуется расселением племен ариев в Северной Индии, поздний - социальной и политической дифференциацией, приведшей к образованию первых государств (IX - VI вв. до х. э), главным образом в долине Ганга.

"Буддийский период" (V-III вв. до н. э) - время возникновения и распространения буддийской религии. Памятники, связанные с буддизмом, являются наиболее важными историческими источниками. Этот период отмечен началом урбанизации и появлением крупных государств - вплоть до создания общеиндийской державы Маурьев.

II в. до х. э. - V в. х. э. можно рассматривать как "классическую эпоху" древнеиндийской цивилизации, время становления наиболее характерных особенностей социальной организации и культуры Южной Азии.

Южная Азия - одна из тех областей древнего мира, для которых особенно характерна преемственность развития. В древности и в средние века здесь не было резкой смены населения, устойчивостью отличались как социальные отношения (кастовый строй), так и культурные традиции. Многие произведения на литературных языках древней Индии до сих пор почитаются как священные книги индуизма или буддизма. Их веками и даже тысячелетиями заботливо сохраняли, переписывали.

Последствия этого двояки. В отличие от большинства стран Ближнего Востока памятники классической древнеиндийской литературы не были найдены археологами и не требовали для своего прочтения дешифровки забытой письменности и реконструкции мертвого языка. Фонд письменных источников, находящихся в распоряжении современного индолога, поистине необозрим, поскольку значительная часть древних текстов сохранилась. Изучение санскрита основывается на трудах самих древнеиндийских грамматиков, главным образом грамматики Панини IV в. до н.э.

С другой стороны, возникают значительные сложности при исследовании этого обширного материала, уже отобранного многими поколениями в качестве священного наследия. Литература представлена главным образом религиозными гимнами и ритуальными комментариями, эпическими поэмами, сборниками назиданий и притч. Для изучения общественных отношений в качестве основных источников приходится использовать специальные трактаты о религиозно-моральном долге, о политическом искусстве или о любви. Содержащиеся в них рассуждения нередко имеют отвлеченный характер. К тому же практически все эти произведения многослойны, время и место их составления не может быть определено с достаточной точностью.

Исторические события упоминаются в литературе довольно редко, и обычно в полулегендарных повествованиях. Хроники составлялись лишь в буддийских монастырях на Цейлоне в первые века христианской эры, и посвящены они были преимущественно распространению учения Будды и взаимоотношениям между монастырями. Не дошло до нашего времени ни государственных, ни частных архивов с политической или хозяйственной документацией. Документы записывали на таком непрочном материале, как пальмовые листья, кусочки ткани или бересты, - в жарком и влажном тропическом климате они не могли сохраниться. Вместе с документами пропали, видимо, и многие литературные произведения, не вошедшие в число тех, которые в средние века особо почитали и хранили, постоянно переписывая.

Если не учитывать плохо еще читаемые короткие надписи на печатях Индской цивилизации (III-II тысячелетия до н. э), то первые эпиграфические памятники относятся лишь к эпохе Маурьев. Древнеиндийская эпиграфика не отличается ни богатством, ни разнообразием. Надписи на камне, высеченные по приказу правителей, в основном повествуют об их благочестивых деяниях - дарениях жрецам и монастырям, строительстве водоемов или совершении крупных жертвоприношений. Даже о военных походах и победах в них говорится редко. Монеты в Северной Индии появились в середине I тысячелетия до н.э., но долгое время они оставались простыми клеймеными кусочками меди или серебра. Значительную помощь в восстановлении хронологии политических событий, экономических связей и культуры, нумизматика оказывает для классического периода древнеиндийской истории.

Длительное использование дерева, немногочисленность погребений вследствие распространения обычая кремации и сравнительно позднее появление скульптуры из камня и бронзы существенно ограничивают количество археологических памятников. К тому же систематическое изучение индийских древностей началось сравнительно поздно, в основном лишь в XX столетии. До недавнего времени главной задачей индийской археологии являлось выяснение последовательности археологических слоев на городищах. Лишь очень немногие городские центры, преимущественно древнейшие, раскапывались большими площадями.

Несмотря на обширность литературного наследия, изучение экономической и политической истории древних народов Южной Азии основывается пока еще на довольно узкой базе источников. За немногими исключениями, достоверные данные о политических событиях скудны, а социально-экономические отношения можно характеризовать лишь в общих чертах, рассматривая крупные исторические периоды и обширные регионы.